L’influence de la philosophie d’Aristote sur l’élaboration de la théorie de l’évolution et sur la génétique

L’essentialisme d’Aristote a exercé et exerce encore une influence prépondérante dans les champs scientifiques de l’évolution (la notion d’espèce, etc.) et de la génétique (l’idée de programme génétique). Jean-Jacques Kupiec nous conte l’histoire de cette influence, et présente ses propositions…

Cet article a été initialement publié en 1999 dans la Revue européenne des sciences sociales, Tome XXXVII, n° 115 (pp. 89-116) et est lisible sur Jstor. L’auteur remercie Marc Alizon, Anne-Marie Bernon, Philippe de Lara, Pierre Sonigo et Patrick Tort pour l’aide apportée à la rédaction de cet article. Nous remercions à notre tour Jean-Jacques Kupiec ainsi que la librairie Droz de nous avoir autorisé à le reprendre ici.

* *

*

- I. – Introduction

- II. – La sélection naturelle est-elle une loi générale ?

- III. – Qu’est-ce qu’une espèce ?

- IV. – L’espèce dans les systèmes de classification fixiste

- V.- L’arbre de Porphyre

- VI. – La querelle des universaux

- VII. – La science évite la dualité essence/existence et renonce à la spécificité

- VIII. – L’espèce biologique est-elle différente de l’espèce en général ?

- IX. – L’âne est un cheval dégénéré

- X. – Le créationnisme de Lamarck

- XI. – Les espèces ne sont pas le produit de l’évolution, elles font l’évolution

- XII. – Génotype et phénotype

- XIII. – La biologie redécouvre l’être parfait de Parménide

- XIV. – Le modèle de hasard-sélection appliqué à l’ontogenèse

- XV. – Résumé et conclusion

I. – Introduction

Rien ne peut arrêter la marche en avant de la biologie. L’isolement systématique des gènes, le décodage de l’information qu’ils contiennent et l’analyse de leurs fonctions par des méthodes de plus en plus sophistiquées constituent une voie royale de recherche qui semble ne souffrir aucune limite. L’accumulation de ces données n’est qu’une affaire de temps et de moyens. Elle permettra de résoudre tous les problèmes. La force de cette méthode est d’ailleurs prouvée par les prouesses des manipulations génétiques qui en découlent. Elles nous donnent le pouvoir extraordinaire de modifier le cours de l’évolution, de changer les lois de la reproduction, de jongler avec les gènes, de toucher à ce que les êtres vivants ont de plus intime. Ainsi, assise sur le socle de la génétique moléculaire, la biologie n’a plus besoin pour accumuler les découvertes que de s’avancer régulièrement et méthodiquement. Dorénavant il n’y a plus besoin de réflexion théorique.

La biologie a atteint le stade suprême où la spéculation n’est plus de mise. Isoler le gène, et en analyser le produit, cette méthode est infaillible.

Ce dont nous parlons ici est l’aboutissement d’une certaine conception théorique couramment nommée « déterminisme génétique » ou « réductionnisme génétique » ; or cette conception est fondée sur une erreur qui ne peut conduire qu’à une impasse. Nous nous proposons de comprendre la nature de cette erreur.

Pour cela, il nous faudra au préalable retrouver les sources historiques et philosophiques des concepts d’espèce, d’instruction et de sélection.

II. – La sélection naturelle est-elle une loi générale ?

L’idée d’évolution est apparue au XVIIIe siècle chez plusieurs naturalistes sous des formes incomplètes et conjecturales (Guyénot, 1941). Lamarck (1744-1829) fut le premier, au début du siècle suivant, à élaborer une théorie incluant un modèle expliquant la transformation des espèces. Une cinquantaine d’années plus tard, Darwin proposa une nouvelle théorie, fondée sur le modèle de la sélection naturelle. Il s’agit d’un mécanisme où se combinent le hasard et la sélection. Il comporte une phase de variations produites au hasard, suivie d’une phase de sélection de certaines de ces variations. Le modèle de Lamarck est composé de deux facteurs. Le premier facteur est interne à l’organisme. Il s’agit d’une tendance « naturelle » à se complexifier qui a pour résultat la production de grands types d’organisation des êtres vivants, du plus simple au plus complexe. Le deuxième facteur est externe à l’être vivant. Il s’agit de l’influence des conditions d’existence qui permet la diversification des espèces à partir des grands types d’organisation produits par le premier facteur. Ce modèle est déterministe et correspond à ce qu’on appelle aujourd’hui un modèle instructif.

Nous analyserons le premier facteur de la théorie de Lamarck (la tendance à la complexification) dans la suite de cet article. Dans un premier temps nous pouvons réduire la théorie de Lamarck à l’influence du milieu et simplifier la différence entre ces deux conceptions de l’évolution en reprenant un exemple classique. Pour Lamarck les circonstances dans lesquelles vit un animal modèlent ses habitudes, qui à leur tour provoquent l’usage ou le non-usage de certains de ses organes. Finalement, l’usage ou le non-usage de ces organes provoque soit leur développement, soit leur disparition, ou tout du moins leur régression. Par ce mécanisme, les circonstances de vie, l’environnement, modèlent directement le corps des êtres vivants. Ainsi les oiseaux qui ne savent pas nager mais qui ont besoin d’aller dans l’eau pour trouver leur nourriture vont être obligés de pousser sur leurs pattes pour garder le corps hors de l’eau. C’est ainsi que sont apparus les échassiers, tel le héron.

Dans le modèle darwinien de hasard-sélection l’explication est différente. Chez tous les animaux, il y a continuellement des variations qui vont dans tous les sens, sans orientation dans un sens imposé par les circonstances. Ainsi, il y a toujours des oiseaux qui ont des pattes un peu plus longues ou un peu plus courtes. Ceux qui ont les pattes trop courtes auront du mal à se déplacer. Ils auront un accès difficile à la nourriture. De même, ceux qui sont trop grands auront du mal à plonger la tête dans l’eau. Dans les deux cas, les oiseaux se développeront et se reproduiront moins bien que ceux qui sont ajustés à la profondeur de l’eau. Au final, ceux qui ont les pattes de la bonne taille seront sélectionnés et deviendront le type dominant.

Le modèle lamarckien suppose une relation spécifique entre les circonstances qui donnent la direction au changement et la forme du changement lui-même, alors que dans l’explication darwinienne il n’y a aucune orientation dans le changement, seulement une stabilisation a posteriori de certaines formes produites au hasard. Dans la version instructive, la matière est spontanément immobile. Pour changer d’état, il faut qu’elle soit modelée par les conditions de l’environnement. C’est ce signal externe qui la fait changer de forme. Dans la version darwinienne c’est rigoureusement l’inverse : la matière est spontanément en mouvement, et le signal qui vient de l’extérieur a pour effet de stopper ce mouvement. Le modèle instructif repose sur un postulat de stabilité ou d’inertie de la matière, alors que le modèle de hasard-sélection repose sur un postulat d’instabilité.

Cette opposition entre instruction et hasard-sélection s’est reproduite dans trois domaines majeurs de la biologie : en immunologie, en sciences du système nerveux, et en embryologie. En immunologie, la question de la plasticité apparemment infinie dans la synthèse des anticorps a longtemps fasciné les biologistes. Il s’agissait de comprendre comment un organisme est capable de synthétiser des molécules (les anticorps), en nombre a priori infini, qui reconnaissent et « neutralisent » des molécules ou des agents étrangers, un virus par exemple (il s’agit de ce qu’on appelle l’antigène). Dans les sciences du système nerveux, le problème qui se pose consiste également à comprendre l’extrême plasticité de cet organe. Il possède, en effet, la capacité quasi infinie de s’adapter à des situations diverses, notamment au cours de son développement. Dans ces deux cas, les théories les plus récentes s’appuient sur des mécanismes aléatoires qui permettent de générer une grande diversité d’anticorps, ou de « circuits de neurones » (les neurones sont les cellules du système nerveux), suivis d’une sélection des anticorps ou des circuits neuroniques qui correspondent à ce dont l’organisme a besoin pour s’adapter à son environnement. Il s’agit de la théorie de la sélection clonale des anticorps (Jerne, 1955) et de la théorie de la stabilisation sélective des synapses (Changeux et Danchin, 1976) ou encore du « darwinisme neuronal » (Edelman, 1987).

De même, la différenciation des cellules pendant l’embryogenèse peut être expliquée par des modèles darwiniens (Kupiec, 1981, 1983, 1997, 1998). Dans les trois cas que nous venons de mentionner, les modèles de hasard-sélection remplacent (ou pourraient remplacer) les modèles instructifs précédents.

Face à cette répétition historique on peut se demander si l’application de modèles de hasard-sélection à des phénomènes aussi variés que l’évolution, l’embryogenèse, l’immunologie ou le système nerveux ne serait qu’une simple coïncidence. S’il s’avère que le modèle de hasard-sélection est réellement capable d’expliquer ces différents phénomènes, cela signifiera que Darwin n’a pas seulement énoncé la loi de l’évolution, mais découvert une loi d’ordre plus général, capable d’expliquer toute émergence ou diversification d’une structure biologique, une théorie générale des systèmes biologiques. Dans ce cas, le darwinisme possède-t-il une valeur intrinsèque qui fonde sa pertinence et lui donne un potentiel d’explication s’étendant à toute la biologie ?

III. – Qu’est-ce qu’une espèce ?

Les biologistes se posent cette question depuis longtemps. Aujourd’hui encore, à l’ère de la biologie moléculaire qui sonde l’intimité la plus profonde des organismes, on n’est pas capable d’y répondre d’une manière objective ou satisfaisante. Il existe probablement autant de définitions que de chercheurs s’étant posé la question. Et pourtant, n’est-ce pas ce qui est le plus évident, ce que nous sommes capables de reconnaître d’emblée avec le plus de certitude ? Ce sur quoi nous ne pouvons pas être en désaccord ? Si un animal se présente à nous, prenons, par exemple, le héron dont nous parlions tout à l’heure, nous appréhendons sa nature d’emblée, sans qu’il nous soit besoin de l’analyser. Sa spécificité semble nous apparaître entière, et par là nous saisirions son essence sans qu’il nous soit même besoin de la décrire. Evidemment, cela ne pose aucun problème. Cependant, lorsque nous appréhendons ce héron globalement, qu’est-ce que nous reconnaissons effectivement ? Est-ce son idée au sens platonicien, ou un prototype inhérent à tous les hérons, que nous apercevons sous le phénomène que représente notre rencontre avec lui et les sensations que nous en ressentons ? Dans ce cas, ne pourrait-on pas penser qu’il s’agit d’une notion qui relève de la métaphysique ? La question traverse toute l’histoire de la biologie. Cette science expérimentale et d’observation, se trouve ainsi confrontée d’emblée, dans la définition de l’un de ses concepts de base, à un problème majeur qui heurte de front la philosophie.

IV. – L’espèce dans les systèmes de classification fixiste

Les classifications fixistes étaient fondées sur un principe hiérarchique de subordination des groupes. On allait du plus général, règnes, ordres, genres ou familles au plus spécial, l’espèce ou la variété. Chaque groupe se différenciant des autres par la possession d’au moins un caractère qui lui appartenait en propre (spécifique), et qui permettait justement de le définir. Linné (1707-1778) porta cet idéal à un sommet jusque-là inégalé.

Dans notre Science, ceux qui ne savent pas rapporter les Variétés à leurs Espèces propres, les Espèces propres à leurs Genres Naturels, les Genres aux Familles, et pourtant se flattent d’être Docteurs en cette science, se vantent, trompent et sont trompés. En effet, tous ceux qui ont contribué à fonder cette science naturelle ont dû savoir tout cela[1] Linné, Système de la nature, traduit par Étienne Gilson, in D’Aristote à Darwin et retour, Paris, Vrin, 1971, p. 60..

Ce système hiérarchique, inspiré du système de classification et de subdivision des êtres hérité de la scolastique, avait valeur ontologique. Il fonctionnait de la même manière et donnait accès à la connaissance des êtres ainsi classés, ce qu’ils sont dans l’ordre de la création ou de la nature.

Sous l’espèce ou la variété, il n’y avait rien de connaissable. L’individu ne subissait qu’une multiplication par la reproduction. Il ne pouvait être réellement connu que par son appartenance à l’espèce. Les caractères qu’il en héritait lui conféraient son essence et son identité. Les petites différences individuelles n’étaient qu’accidentelles. Dans leur multitude infinie, elles ne pouvaient être prises en compte par la science classificatoire, ni jouer aucun rôle ontologique.

V.- L’arbre de Porphyre

Le système de Linné s’inspirait donc de la tradition scolastique du Moyen Âge et calquait même fidèlement L’arbre de Porphyre. Porphyre était un professeur de philosophie d’origine syrienne qui vécut au IIIe siècle de notre ère (384-322) et qui rédigea un petit ouvrage, l’Isagoge. Son but était d’expliquer à l’un de ses élèves les concepts de base de la philosophie d’Aristote (384-322 av. J.C.). C’est le commentaire de l’Isagoge qui a servi de base à la querelle des universaux (de Libera, 1996).

L’arbre de Porphyre décrit les rapports entre genres et espèces. Dans la conception aristotélicienne, il y a deux types de différences. Il y a les différences spécifiques, qui rendent autre en définissant l’essence inaltérable des choses. Par exemple la différence « capable de raison » est spécifique de l’homme et me rend différent d’un cheval. Et il y a les différences accidentelles, qui rendent simplement de qualité différente, n’atteignant que l’existence des choses. Par exemple, je suis actuellement assis en train de taper à la machine alors que tout à l’heure j’étais debout et je me promenais. La différence assis/debout est accidentelle et ne me change pas en temps qu’homme (dans mon essence générée par mon appartenance à l’espèce homme).

De fait, parmi les différences les unes rendent d’une qualité autre, et les autres, rendent autre. Et celles qui rendent autre sont appelées différences spécifiques […]. C’est donc selon les différences qui rendent autre que se fait la division des genres en espèces et que se forment les définitions…[2] Porphyre, Isagoge, traduit par A. de Libera et A.-Ph. Segonds, Paris, Vrin, 1998, pp. 10-11.

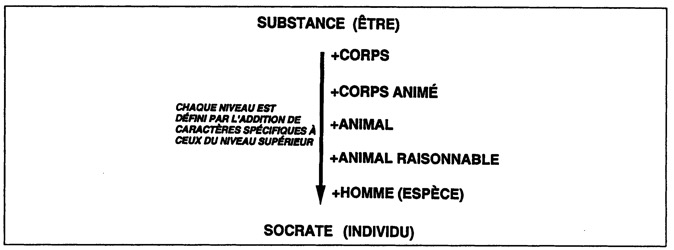

Ainsi, l’espèce est générée par l’addition de différences spécifiques qui divisent les genres (Figure 1).

Figure 1 : Arbre de Porphyre.

Éclaircissons ce que je viens de dire de la façon suivante. Dans chaque catégorie, il y a des termes plus généraux et, inversement, d’autres termes absolument spéciaux, et, entre les plus généraux et les plus spéciaux, d’autres termes. Le plus général, c’est celui au-delà duquel il ne saurait y avoir de genre plus élevé, tandis que le plus spécial, c’est celui après lequel il ne saurait y avoir d’espèce subordonnée ; et entre le plus général et le plus spécial, il y a d’autres termes, qui sont à la fois des genres et des espèces, mais à chaque fois par rapport à quelque chose d’autre.

Eclaircissons ce que nous voulons dire en prenant l’exemple d’une seule catégorie. L’essence est elle-même un genre ; sous elle vient le corps; sous le corps, le corps animé ; sous celui-ci, l’animal ; sous l’animal, l’animal capable de raison ; sous celui-ci l’homme ; sous l’homme, Socrate, Platon et les hommes particuliers. Eh bien, parmi ces termes, l’essence est le plus général, c’est-à-dire ce qui n’est que genre ; l’homme est l’espèce la plus spéciale, c’est-à-dire ce qui n’est qu’espèce ; le corps est bien une espèce de l’essence, mais genre du corps animé. Et le corps animé, à son tour, est bien une espèce du corps, mais genre de l’animal ; à son tour l’animal […] et l’homme, une espèce de l’animal doté de raison, mais non pas genre des hommes particuliers, il est seulement espèce ; de même tout ce qui, rangé antérieurement aux individus, en est immédiatement prédiqué, ne peut être qu’espèce et non pas genre[3] Ibid., pp. 5-6..

Dans ce système, ce n’est pas seulement la classification, mais également la génération des êtres qui se fait par adjonction de différences spécifiques :

Genre se dit encore d’une autre façon : c’est le principe de la génération de chacun[4] Ibid., p. 2..

Ce qui correspondait à une conception héritée d’Aristote :

Faut-il considérer les genres comme éléments et principes des êtres ? N’est-ce pas plutôt le rôle des parties premières constitutives de chaque individu ? Par exemple, les éléments et principes du mot semblent bien être les éléments premiers qui concourent à la formation de tous les mots, et non pas le mot pris comme genre commun ; […] Mais d’un autre côté, comme nous connaissons chaque chose au moyen des définitions et que les genres sont les principes des définitions, les genres sont nécessairement aussi les principes des êtres définis.[5] Aristote, Métaphysique, livre B, 3, 998 a 20 ; b6, Paris, Vrin, 1981, pp. 137-138.

La distinction opérée dans ce processus entre ce qui est spécifique et ce qui est accidentel est capitale. En effet, si elle s’estompe, on ne pourra plus distinguer l’essence, l’être de la chose, ce qu’elle est véritablement, de son existence, ce qu’elle est superficiellement.

Dans ce système, les êtres sont définis de manière absolue et non quantitative. C’est le règne du tout ou rien. On est ou on n’est pas. En effet, les différences spécifiques

n’admettent ni le plus ni le moins, tandis que les différences accidentelles, lors même qu’elles sont inséparables, sont susceptibles d’intension ou de rémission. En effet, le genre n’est pas prédiqué plus ou moins de ce dont il est genre, ni les différences du genre, selon lesquelles le genre est divisé en espèces ; car ces différences font partie de la définition de chaque chose : or l’être de chaque chose est un et identique, et il n’est susceptible ni d’intension ni de rémission.[6] Porphyre, op. cit. p. 11.

Nous avons noté la similitude entre le créationnisme de Linné et l’arbre de Porphyre. Eh bien on peut voir maintenant que pour le métaphysicien créationniste, l’outil qu’a utilisé Dieu pendant la Genèse, c’est cette différence spécifique, car c’est elle qu’il a dû rajouter chaque jour, jusqu’à faire émerger l’homme des ténèbres.

VI. – La querelle des universaux

L’origine de cette querelle vient de ce qu’il y avait deux grandes lectures possibles de l’Isagoge. La première interprétation était d’origine platonicienne, alors que la seconde reprenait l’aristotélisme et finissait même par aller au-delà. Étienne Gilson a résumé la question :

Aristote pensait déjà qu’il n’existe que des individus, donc il ne devrait pas y avoir d’espèces, et pourtant il y en a ; il y a des espèces qui, en tant que telles, paraissent bien être réelles, mais qui, puisque les substances individuelles seules sont réelles, n’existent pas.

C’est le célèbre problème des Universaux, et il est de mode de moquer le Moyen Âge pour y avoir réduit la philosophie, mais le Moyen Âge a seulement dit que tout le reste de la philosophie dépend de la réponse faite à ce problème, ce qui est vrai[7] Étienne Gilson, op. cit., p. 65..

Ajoutons que c’est non seulement la philosophie, mais également la biologie qui dépend de la réponse faite à cette question. Porphyre a ouvert la querelle des universaux en essayant de l’éviter.

Tout d’abord concernant les genres et les espèces, la question de savoir (1) s’ils existent ou bien s’ils ne consistent que dans de purs concept (2) ou, à supposer qu’ils existent, s’ils sont des corps ou des incorporels, et (3) en ce dernier cas, s’ils sont séparés ou bien s’ils existent dans les sensibles et en rapport avec eux, voilà des questions dont j’éviterai de parler, parce qu’elles représentent une recherche très profonde et qu’elles réclament un autre examen, beaucoup plus long[8] Porphyre, op. cit., p. 1..

Porphyre suggère que cette question – les concepts généraux des choses existent-ils réellement ? – est très difficile. L’histoire l’a par la suite amplement démontré. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que le reste de l’Isagoge, au lieu d’apporter un peu de clarté, n’allait qu’amplifier le problème, car « l’Isagoge est un véritable catalogue de définitions, dont plusieurs sont empruntées aux Topiques d’Aristote. Aucune ne pose de problèmes à Porphyre, toutes en poseront à ses lecteurs et à ses commentateurs »[9] Alain de Libera, La querelle des Universaux, Paris, Seuil, 1996, p. 42..

Il y avait donc plusieurs réponses possibles à la question de Porphyre. Pour Platon les êtres dans leur multitude ne sont que de fades reflets, des copies dégénérées d’un nombre plus restreint d’idées. Il s’agit d’un véritable idéalisme. Ces idées générales (espèces) n’existant réellement que dans le monde des idées constituent la vraie réalité. Dans cette perspective, les choses de ce monde n’ont pas plus de réalité que les ombres projetées sur le mur d’une caverne. Les êtres individuels, multiples et sensibles, de notre monde (les ombres) ne peuvent être vraiment connus qu’à travers les idées générales dont elles procèdent, et qui sont seules intelligibles.

C’est pourquoi Platon recommandait, en descendant depuis les genres généraux, de s’arrêter aux espèces les plus spéciales, […] quant aux individus en nombre infini, il faut disait-il, les laisser de côté, car il ne saurait y en avoir de science[10] Porphyre, op. cit., p. 8..

Dans la tradition scolastique on a appelé réalistes tous ceux qui, comme Platon, croyaient à l’existence des universaux séparée des objets sensibles. Aristote, et c’est là que le problème a commencé, a rejeté, à la suite d’un certain nombre de développements, la théorie des idées de Platon. Il avait fait un pas pour revenir sur terre, en direction de la matière, sinon du matérialisme. Pour lui, n’existaient que les substances individuelles, c’est-à-dire les individus tout court. Dans ce cadre, est-ce que les espèces visées par les mots ou concepts sont réelles, traduisant une réalité objective, par exemple une forme commune à plusieurs individus ? Les mots nous donneraient ainsi accès à une connaissance en nous permettant de saisir l’essence et la cause des choses, sans qu’il soit nécessaire de supposer un royaume des idées comme le faisait Platon. Il s’agit là d’une forme de réalisme qu’on a appelé réalisme conceptualiste. Si l’on répond négativement (les mots ne sont que des conventions arbitraires qui servent à désigner des ensembles d’objets et, seuls existent les êtres individuels), il est évident que l’on n’accorde plus aucune réalité aux espèces. On a appelé ce courant de pensée le nominalisme.

Ce problème, qui semble si éloigné de la biologie est en vérité fondamental, car l’opposition entre le fixisme et l’évolutionnisme est une reprise de l’opposition entre réalisme et nominalisme, transposée dans les sciences naturelles.

VII. – La science évite la dualité essence/existence et renonce à la spécificité

La métaphysique d’Aristote discutée par la scolastique médiévale n’est plus une conception du monde dominante. L’effondrement de ce discours métaphysique au XIVe siècle, est la conséquence de la « victoire » du nominalisme sur le réalisme, qui a elle-même permis l’émergence de la science. Il y a dans ce passage, du système d’Aristote à la science expérimentale, un certain nombre d’éléments constitutifs qui sont aujourd’hui oubliés. Cette « victoire » est très largement due à Guillaume d’Ockham (mort en 1349 ou 1350, voir Alféri, 1989). Pour Ockham n’existent que les êtres singuliers. Les espèces n’existent pas.

Dieu ne crée pas en gros, ne forme pas deux choses dans le même moule, fussent-elles aussi semblables qu’une rose est semblable à une autre rose ; il n’a pas épargné sa force qui est absolue. Il peut donc renouveler le monde dans l’émergence de formes infinies et il le fait en vérité, à chaque instant[11] Pierre Alféri, Guillaume d’Ockham le singulier, Éd. de Minuit, 1989, p. 127..

Les mots permettent, certes, de mettre les êtres singuliers en série, mais contrairement à la tradition réaliste, cette mise en série ne donne pas l’explication des choses ou le principe de leur génération. Les universaux n’existent pas en tant que réalité capable d’expliquer le pourquoi des regroupements des choses en séries. Certains êtres se ressemblent suffisamment pour pouvoir être regroupés : il s’agit d’une constatation « expérimentale » de leur affinité et de leur ressemblance, pas d’une explication. Il y a passage de l’essentialisme vers l’empirisme.

Le langage est destitué de son pouvoir ontologique.

Socrate, Platon et cette pierre sont des individus absolument singuliers. Si Socrate et Platon entrent dans une série, celle des « hommes », et non pas Socrate et cette pierre, c’est simplement que Socrate est en lui-même tel qu’il ressemble à Platon tel qu’il est en lui-même, c’est-à-dire que leurs essences singulières se conviennent. Certains étants singuliers se ressemblent et peuvent être sérialisés seulement parce qu’ils sont chacun ce qu’ils sont ; comme le dit Ockham, « ils se conviennent parce qu’ils se conviennent »[12] Ibid., p. 149..

La désignation de séries d’objets par les mots résulte d’un pragmatisme. Il y a un renversement de la causalité : les individus ne se ressemblent pas parce que les espèces existent, mais au contraire, on peut créer des espèces parce que les individus se ressemblent. Ce renversement de causalité, c’est de fait un passage au matérialisme.

Dans la perspective ockhamienne, les séries découvertes par les mots ne sont pas hiérarchisées comme dans l’arbre de Porphyre, mais peuvent parcourir la nature en tous sens, de manière arbitraire.

Elles restent ouvertes dans l’horizon indéfini des singuliers et de leur ressemblance partielle ou essentielle. La série des plantes inclut la série des roses que croise la série des choses blanches (roses blanches), laquelle croise aussi la série des hommes, incluse avec celle des plantes dans la série des vivants, etc.[13] Ibid., p. 256.

Cette reconnaissance de la réalité exclusive des individus au détriment des espèces et des genres facilite l’émergence de la science. Tout le système d’explication du monde fondé sur l’arbre de Porphyre s’effondre, et il faudra bien en trouver un autre. Ce qui s’effondre aussi, c’est tout l’appareillage théorique qui allait avec, et qui permettait justement de construire cette vision idéale du monde. Notamment, si l’espèce n’existe pas, la différence spécifique qui la définit n’existe pas non plus. C’est toute la notion de spécificité qui se dissout donc, et avec elle le mode de pensée et de connaissance absolue fondée sur le « tout ou rien ». Il y a un passage vers le relatif. Dans le monde que nous habitons, il n’existe pas deux individus ou deux choses individuelles rigoureusement identiques. Aussi ressemblant soient-ils, ils diffèrent toujours, ce n’est qu’une question de quantité. Il y a donc un pas obligatoire en direction de la mesure. Les différences spécifiques n’existant pas, la notion de différence accidentelle perd également sa pertinence. Il ne reste que des différences tout court, qui caractérisent les relations entre les choses, permettent de les distinguer et qu’il faudra bien mesurer si l’on veut établir et connaître ces relations, mettre de l’ordre dans le labyrinthe des séries, dont nous venons de parler, qui parcourt la nature en tous sens.

Dans le cadre de l’aristotélisme, il y avait une différence obligatoire entre l’existence et l’essence. L’existence d’un singulier était sujette aux accidents et à la contingence et différait ainsi, jusqu’à pouvoir la masquer, de l’essence sous-jacente (l’espèce, le caractère spécifique). L’essence, elle, était la vérité intangible, produisant et expliquant ce singulier. Dans le cadre de l’ockhamisme, la dualité essence/existence se dissout en même temps que la différence spécifique/accidentelle. Ockham conduit ainsi à porter son attention sur les êtres réels, les phénomènes existants ici et maintenant. Ainsi, la science physique caractérisera les objets par des paramètres mesurables et établira des relations entre ces paramètres, renonçant du même coup à la spécificité.

Pour Aristote les êtres avaient une nature propre, principe de leur mouvement :

les êtres naturels portent tous en eux-mêmes un principe de mouvement ou de repos ; soit que pour les uns ce produisent dans l’espace ; soit que pour d’autres ce soit un mouvement d’accroissement et de décroissement ; soit que pour d’autres encore ce soit un mouvement de simple altération […] La nature doit donc être considérée comme un principe et une cause de mouvement et de repos, pour l’être où ce principe est primitivement, en soi et non pas par simple accident.[14] Aristote, Leçons de Physique, édité par J.-L. Poirier, Paris, Pocket, 1990, p. 108.

Ce principe de mouvement correspondait à la forme spécifique et visait à réaliser l’essence de l’être :

[….] la nature des êtres, c’est la figure et la forme spécifique qui est impliquée dans la définition.[15] Ibid., p. 112.

Ainsi, en ce qui concerne la genèse des os et de la chair :

[….] la chair et l’os, lorsqu’ils ne sont qu’en puissance, n’ont pas encore leur nature propre, jusqu’à ce qu’ils aient revêtu cette forme spécifique qui est impliquée dans leur définition essentielle, et qui nous sert à déterminer ce qu’est la chair et l’os.[16] Ibid.

Ou bien dans le cas du cercle :

La vertu est une perfection et un achèvement ; et c’est quand l’être quelqu’il soit, a atteint toute sa vertu propre, qu’on peut dire de lui qu’il est achevé et parfait ; car alors son état de nature est éminemment obtenu ; et c’est ainsi que le cercle est parfait, lorqu’il est cercle le plus régulièrement possible.[17] Ibid., p. 207.

Ou bien encore pour la chute des corps :

[….] pourquoi les corps légers ou les corps graves se meuvent chacun vers le lieu qui leur appartient. Il faut répondre que c’est par une loi de la nature qu’ils sont en certains lieux, et que ce qui constitue essentiellement le léger et le pesant, c’est que l’un se dirige exclusivement vers le haut, et que l’autre se dirige en bas.[18] Ibid., p. 230.

Comme l’a résumé Bergson :

Aristote est uniquement préoccupé des concepts de « haut » et de « bas », de « lieu propre » et de lieu emprunté, de « mouvement naturel » et de « mouvement forcé » : la loi physique, en vertu de laquelle la pierre tombe, exprime pour lui que la pierre regagne le « lieu naturel » de toutes les pierres, à savoir la terre. La pierre, à ses yeux, n’est pas tout à fait pierre tant qu’elle n’est pas à sa place normale ; en retombant à cette place elle vise à se compléter, comme un être vivant qui grandit, et à réaliser ainsi pleinement l’essence du genre pierre.[19] Henri Bergson, L’évolution créatrice, Paris, Presses Universitaires de France (Quadrige), 1998, p. 229.

Le nominalisme n’impliquait pas nécessairement les concepts scientifiques. Il n’a pas créé la science moderne, mais il a permis son émergence en « déblayant le terrain ». En rupture avec le système d’Aristote, la physique caractérise les objets par des paramètres variables et mesurables, établissant des relations entre ces paramètres et renonçant du même coup à l’ancienne spécificité. Les physiciens ont détruit le système essentialiste qui impliquait des mouvements spécifiques pour chaque objet (la nature de la pierre c’est d’être en bas et celle du nuage, en haut !), et les ont remplacés par les lois de validité universelle que sont, par exemple, les lois d’inertie ou de gravitation. On parle aujourd’hui de masse, de position mesurée quantitativement, de force d’attraction, etc. Les lois relient ces paramètres en établissant les variations des uns en fonction des autres, et décrivent ainsi la diversité du réel, qui était jusque-là considérée comme relevant du domaine de l’accidentel et de l’inconnaissable. Prenons un autre exemple plus récent. Un électron n’a pas de caractère spécifique, c’est une particule qui a une certaine charge, masse, énergie, etc. Elle n’a pas une essence et une finalité qui relèveraient de sa création et qui seraient de s’accrocher au proton ! Avec la spécificité, c’est la finalité qui disparaît de la science. L’électron et le proton ont tous deux une masse, une charge et une énergie. Ils ne diffèrent que par les valeurs de ces paramètres, que l’on évalue expérimentalement. Il serait absurde de dire que le proton est spécifique de l’électron ! Ces deux particules présentent une affinité mesurable, dont l’intensité est fonction de leurs charges électriques, et qui n’exclut pas l’affinité pour d’autres particules, d’intensité identique ou différente (le neutron). La masse ou la vitesse qui étaient, dans le cadre de la métaphysique, des accidents qui ne définissaient pas les objets (gros ou maigre, en mouvement ou au repos, je suis toujours un homme) deviennent en physique des paramètres fondamentaux qui caractérisent tous les objets.

VIII. – L’espèce biologique est-elle différente de l’espèce en général ?

L’espèce, et l’appareillage conceptuel qui lui est associé, ont disparu des sytèmes d’explication du monde, pour faire place à la science physique. Qu’en est-il de la biologie, et plus précisément de l’espèce biologique ? Doit-elle être traitée comme les espèces de l’arbre de Porphyre, désignant les êtres en général, ou bien doit-elle subir un traitement particulier ? Possède-t-elle une réalité que n’aurait pas l’espèce appliquée aux objets physiques ? C’est ce que suggèrent de nombreux auteurs. Pour Bergson (1859-1941), par exemple :

Les anciens, en effet, ne se sont pas demandés pourquoi la nature se soumet à des lois, mais pourquoi elle s’organise selon des genres. L’idée de genre correspond surtout à une réalité objective dans le domaine de la vie, où elle traduit un fait incontestable, l’hérédité…[20] Ibid., p. 228.

On peut citer également Ernst Mayr :

Le fait que l’homme de l’âge de pierre reconnaisse dans la nature les mêmes entités que l’universitaire occidental expérimenté réfute de façon définitive l’idée suivant laquelle l’espèce ne serait que le produit de l’imagination humaine. Il en est évidemment de même de la définition fine de l’espèce dans notre voisinage. Quand vous étudiez les oiseaux de vos forêts et de vos jardins, avez-vous jamais trouvé des formes intermédiaires entre les mésanges bleues et les grandes mésanges ou entre les grives et les merles ou entre les corneilles et les corbeaux ? Bien sùr que non. Chaque espèce d’oiseaux, de mammifères ou d’autres animaux supérieurs est extraordinairement bien définie dans une localité donnée et l’hybridation ou un état intermédiaire n’y est qu’une exception rare. Les espèces sont le produit de l’évolution et non de l’esprit de l’homme…[21]Ernst Mayr, La biologie de l’évolution, Paris, Hermann, 1981, p. 22. Cet argument de « l’homme à l’âge de pierre » a été repris par d’autres « universitaires … Voir plus

Pour ces deux auteurs, l’espèce serait une réalité objective parce qu’elle est produite « naturellement » par les processus biologiques. Mais pourquoi un processus biologique qui produit des organismes se ressemblant, et que l’on appelle hommes, lapins ou chênes, conférerait-il à ces regroupements une réalité différente de celle qu’un processus géophysique, tout aussi « naturel », confère aux objets qui se ressemblent et que l’on appelle pierres, montagnes ou rivières ? On pourrait également faire remarquer que l’argument d’évidence auquel ces deux auteurs font appel n’est pas un argument scientifique. Au contraire, la science se constitue en se dégageant progressivement des évidences du sens commun. Le problème, ici, c’est que notre identité pourrait sembler menacée.

L’espèce est une évidence, mais une évidence qui relève de la métaphysique. Il n’en existe pas de définition scientifique, ou plutôt il en existe trop, presque autant que d’évolutionnistes. À l’encontre du sens commun, la théorie de l’évolution n’a pu être élaborée complètement que par le rejet de cette évidence de l’espèce et l’introduction d’une vision nominaliste. Cette révolution conceptuelle, analogue pour la biologie à ce qu’avait été la révolution copernicienne en physique, a duré un siècle et a atteint son apogée avec Darwin.

IX. – L’âne est un cheval dégénéré

Dans ce point de vue, non seulement l’âne et le cheval, mais même l’homme, le singe, les quadrupèdes et tous les animaux, pourraient être regardés comme ne faisant que la même famille ; mais en doit-on conclure que dans cette grande et nombreuse famille, que Dieu seul a conçue et tirée du néant, il y ait d’autres petites familles projetées par la Nature et produites par le temps, dont les unes ne seraient composées que de deux individus, comme le cheval et l’âne, d’autres de plusieurs individus, comme celle de la belette, de la martre, du furet, de la fouine, etc., et de même, que dans les végétaux il y ait des familles de dix, vingt, trente, etc., plantes ? Si ces familles existaient en effet, elles n’auraient pu se former que par le mélange, la variation successive et la dégénération des espèces ordinaires ; et si l’on admet une fois qu’il y ait des familles dans les plantes et dans les animaux, que l’âne soit de la famille du cheval, et qu’il n’en diffère que parce qu’il a dégénéré, on pourra dire également que le singe est de la famille de l’homme, que c’est un homme dégénéré, et que l’homme et le singe ont eu une origine commune comme le cheval et l’âne, que chaque famille, tant dans les animaux que dans les végétaux, n’a eu qu’une seule souche, et même que tous les animaux sont venus d’un seul animal, qui, dans la succession des temps, a produit, en se perfectionnant et en dégénérant, toutes les races des autres animaux.[22] Buffon, Histoire Naturelle, édité par J. Varloot, Paris, Gallimard (folio), 1984, p. 194.

Ce texte a été écrit par Buffon (1707-1788) en 1753, soit plus d’un siècle avant la parution de L’origine des espèces de Darwin (1809-1882). Il est extrait du chapitre consacré à l’âne dans l’Histoire naturelle. À sa lecture, on ne peut s’empêcher de se poser la question suivante : mais dans le fond, tout y est, l’origine animale de l’homme, l’arbre généalogique des espèces, leur origine unique à partir d’un ancêtre commun, et leurs variations successives ; alors pourquoi parler autant de Darwin et pas de Buffon ? Les observations principales à la base de l’évolutionnisme étaient déjà connues au XVIIIe siècle, que ce soient les traces fossiles, coquillages ou ossements de grands animaux que l’on retrouve dans les couches géologiques, et les couches géologiques elles-mêmes qui témoignent de l’histoire de la Terre. Ces faits sont d’ailleurs décrits par Buffon[23] Ibid., voir par exemple les chapitres : Des époques de la nature, et La montagne de Langres, pp. 245-261.. De même, les naturalistes étaient déjà conscients de l’arbitraire des classifications, du fait de l’existence de variétés intermédiaires et de l’étendue des variations individuelles (voir Guyénot, 1941). Entre Buffon et Darwin, il n’y a pas eu d’observations nouvelles capables de bouleverser la manière qu’ont les naturalistes de considérer la nature mais un affinement et une accumulation de confirmations. Cette accumulation de données a probablement permis de convaincre des naturalistes et une partie du public qui avaient des difficultés à accepter la thèse générale de l’évolution. Cependant, elle ne suggérait pas par elle-même la théorie particulière de Darwin. D’ailleurs, Cuvier (1769-1832), qui contribua de manière décisive à la découverte des données paléontologiques, n’en resta pas moins fermement ancré sur des positions fixistes. Le grand changement qui eut lieu, a consisté en la maturation de la théorie évolutionniste ; et pour que cette maturation pût avoir lieu, il a fallu se dégager de l’influence de vieilles conceptions métaphysiques relevant du réalisme, par une élaboration qui ne découle pas automatiquement des données de départ. Contrairement à une opinion très répandue, l’apport de Darwin est principalement théorique et non empirique.

Pour en revenir à Buffon, il y a chez lui apparition de conceptions évolutionnistes très nettes. C’est évident dans le passage que nous avons cité, mais il va même plus loin.

Les hommes ont commencé par donner différents noms aux choses qui leur ont paru distinctement différentes, et en même temps ils ont fait des dénominations générales pour tout ce qui leur paraissait à peu près semblable. Chez les peuples grossiers et dans toutes les langues naissantes, il n’y a presque que des noms généraux, c’est à dire des expressions vagues et informes des choses du même ordre et cependant très différentes entre elles ; un chêne, un hêtre, un tilleul, un sapin, un if, un pin, n’auront d’abord eu d’autre nom que celui d’arbre ; ensuite le chêne, le hêtre, le tilleul se seront tous trois appelés chêne, lorsqu’on les aura distingués du sapin, du pin, de l’if, qui tous trois se seront appelés sapin. Les noms particuliers ne sont venus qu’à la suite de la comparaison et de l’examen détaillé qu’on a faits de chaque espèce de choses : on a augmenté le nombre de ces noms à mesure qu’on a plus étudié et mieux connu la Nature ; plus on l’examinera, plus on la comparera, plus il y aura de noms propres et de dénominations particulières. Lorsqu’on nous la présente donc aujourd’hui par des dénominations générales, c’est-à-dire, par des genres, c’est nous renvoyer à l’ABC de toute connaissance, et rappeler les ténèbres de l’enfance de l’homme : l’Ignorance a fait les genres, la Science a fait et fera les noms propres, et nous ne craindrons pas d’augmenter le nombre des dénominations particulières, toutes les fois que nous voudrons désigner des espèces différentes.[24] Ibid., p. 202.

Le détour que nous avons fait par le Moyen Âge nous permet de situer l’importance de ce texte. Il s’agit d’une belle profession de foi nominaliste. Elle est tout à fait logique. En effet, l’idée d’évolution implique la transformation des espèces les unes dans les autres, et donc également l’abandon de limites bien déterminées. Ce nominalisme correspond aussi à un mouvement en direction de la science, comme l’affirme Buffon. Il s’agit en effet de regarder les individus réels, avec toutes leurs variations et de percevoir ainsi le mouvement de l’évolution au détriment des entités idéales et imaginaires que sont les espèces postulées par le fixisme.

Les observations nécessaires avaient été faites ; Buffon avait compris que les espèces pouvaient se transformer, et rejeté la conception fixiste de Linné. Et pourtant, malgré tout cela, Buffon ne pourra pas présenter une véritable théorie évolutionniste fondée sur un mécanisme explicatif bien élaboré (Tort, 1983). Une théorie scientifique n’est pas qu’une simple généralisation d’observations ou de données expérimentales. Qu’est-ce qui a gêné Buffon dans l’élaboration de cette théorie ? Eh bien, c’est qu’il n’arrivait pas à se défaire totalement des conceptions qui affirmaient la réalité des espèces. Il y avait dans sa pensée une coexistence entre les éléments évolutionnistes que nous avons cités, et d’autres éléments, fixistes et créationnistes. Buffon ne croyait pas, comme le ferait un platonicien, à l’existence autonome des modèles spécifiques, mais il croyait cependant, du fait de sa théorie ontogénétique, à leur réalité « existant dans les sensibles et en rapport avec eux ». Il postulait l’existence d’un « moule intérieur », supposé donner une forme à la matière vivante, ce qui correspondait à une reformulation à l’apparence plus matérialiste de la conception aristotélicienne. L’obstacle rencontré par Buffon peut être saisi dans ces premières lignes du chapitre consacré au cheval dans L’histoire naturelle : « Il y a dans la Nature un prototype général dans chaque espèce sur lequel chaque individu est modelé, mais semble, en se réalisant s’altérer ou se perfectionner par les circonstances[25] Ibid., p. 188.. »

C’est un obstacle purement théorique. Le modèle en se réalisant s’altère dit Buffon. Sa vision suppose donc la différence essence/existence caractéristique du réalisme des espèces. Buffon d’un côté voit bien les différences individuelles mais de l’autre l’essentialisme revient au galop, et l’emporte même finalement. Chez Buffon, l’individu ne peut se libérer de la norme spécifique à laquelle il est censé se rattacher, car les variations individuelles restent accidentelles, de l’ordre de l’existence, et n’atteignent pas le modèle qui reste inaltérable. Du coup, il lui est impossible de penser véritablement la transition d’une espèce à une autre et d’élaborer un transformisme généralisé. D’où, également, le concept qu’il emploie pour parler des changements qui affectent les espèces. Le mot qu’il utilise généralement n’est pas variation, mutation ou transformation, mais dégénération. Or ce terme suppose l’existence primitive du genre. C’est-à-dire un monde idéal d’où nous aurions chuté. Patrick Tort note justement à ce sujet :

La dégénération est un thème théologien qui poursuit dans l’histoire l’efficience mythique du thème théologique de la chute. Dans une perspective créationniste chrétienne, la perfection se trouve à l’origine, et la dégénération en est la perversion historique. Or la conception buffonienne de la nature […] place cependant […] le « plus parfait » en position de création directe et le « moins parfait » en position de création dérivée.[26] Patrick Tort, La Pensée hiérarchique et l’évolution, Paris, Aubier, 1983, p. 155 ; voir également les chapitres consacrés à Buffon et à la variabilité, ibid., pp. 118-164.

Ainsi, dans le même texte, après avoir fait l’hypothèse de l’évolution des espèces, Buffon finit par en revenir au fixisme :

Mais non, il est certain, par la révélation, que tous les animaux ont également participé à la grâce de la création, que les deux premiers de chaque espèce et de toutes les espèces sont sortis tout formés des mains du Créateur, et l’on doit croire qu’ils étaient tels alors, à peu près, qu’ils nous sont aujourd’hui représentés par leurs descendants.[27] Buffon, op. cit., p. 194.

On pourrait suspecter une certaine ironie ou hypocrisie dans ces lignes et mettre en doute la sincérité de ces propos. Buffon aurait ainsi concédé à l’idéologie dominante de l’époque pour des raisons tactiques. II n’empêche que cela correspond à sa pensée, en profondeur.

X. – Le créationnisme de Lamarck

Lamarck est allé plus loin que Buffon. Il a élaboré une théorie générale de l’évolution, s’appuyant sur un mécanisme précis pour expliquer les transformations des espèces. Comme Buffon, il n’a cependant pas pu se débarrasser complètement du réalisme et du créationnisme.

On retrouve chez lui la même tendance nominaliste, caractéristique des évolutionnistes, à considérer les espèces et les classifications comme arbitraires.

À mesure qu’on recueille les productions de la nature, à mesure que nos collections s’enrichissent, nous voyons presque tous les vides se remplir et nos lignes de séparation s’effacer. Nous nous trouvons réduits à une détermination arbitraire.[28] Lamarck, Philosophie zoologique, Union générale d’éditions (10/18), 1968, p. 88.

On a appelé espèce toute collection d’individus semblables qui furent produits par d’autres individus pareils à eux. Cette définition est exacte ; car tout individu jouissant de la vie ressemble toujours, à très peu près, à celui dont il provient. Mais on ajoute à cette définition la supposition que les individus qui composent une espèce ne varient jamais dans leur caractère spécifique, et que conséquemment l’espèce a une constance absolue dans la nature. C’est uniquement cette supposition que je me propose de combattre.[29] Ibid., p. 86.

La théorie de Lamarck repose sur deux facteurs (Pichot, 1993). Il y a tout d’abord dans la nature une tendance à la complexification et à la perfection des êtres vivants qui correspond à l’exécution d’un « plan ».

Le plan des opérations de la nature à l’égard de la production des animaux est clairement indiqué par cette cause première et prédominante qui donne à la vie animale le pouvoir de composer progressivement l’organisation, et de compliquer et perfectionner graduellement non seulement l’organisation dans son ensemble, mais encore chaque système d’organes particuliers…[30] Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, cité par J.-P. Aron dans la présentation de la Philosophie zoologique, op. cit., p. 22.

La nature crée ainsi une « échelle des êtres », du plus simple au plus compliqué, du plus imparfait au plus perfectionné.

[…] l’homme même, où l’organisation, parvenue à son terme de composition et de perfectionnement, offre […] la plus grande complication…[31] Lamarck, Philosophie zoologique, op. cit., p. 51.

Au commencement il y avait les propriétés qu’il fallait pour que la vie se développât jusqu’à l’homme. Il s’agit là, selon les mots même de Lamarck, d’un terme. Le plan de la nature est analogue au mouvement naturel d’Aristote en ce qu’il poursuit une finalité. Son essence est de produire l’espèce humaine. C’est-à-dire qu’une fois le ressort divin entièrement déployé, on atteint l’ordre et la stabilité.

Il est donc vrai de dire qu’il existe pour chaque règne des corps vivants une série unique et graduée dans la disposition des masses, […] et que cette série […] doit offrir à son extrémité antérieure les corps vivants les plus simples et les moins organisés et se terminer par les plus parfaits en organisation et en facultés. Tel paraît être le véritable ordre de la nature, et tel est effectivement celui que l’observation la plus attentive et qu’une étude suivie […] nous offrent évidemment.[32] Ibid., p. 122.

Dans le travail classificatoire, Lamarck distingue la distribution générale et la classification des animaux. C’est à la distribution générale que revient la tâche de caractériser l’échelle des êtres.

Le but d’une distribution générale des animaux n’est pas seulement de posséder une liste commode à consulter, mais c’est surtout d’avoir dans cette liste un ordre représentant le plus possible celui même de la nature, c’est-à-dire celui qu’elle a suivi dans la production des animaux et qu’elle a éminemment caractérisé par les rapports qu’elle a mis entre les uns et les autres. […] La juste détermination des rapports entre les objets fixera toujours invariablement, dans nos distributions générales, d’abord la place des grandes masses.[33] Ibid., pp. 117-118.

Cette distribution qui traduit l’échelle des êtres présente évidemment un caractère objectif. Ce que Lamarck appelle les masses, ce sont les grandes classes. Il en identifiera quatorze, allant des infusoires aux mammifères, correspondant chacune à une structure bien déterminée. Le passage de l’une à l’autre se fait par l’acquisition d’un organe ou d’un système, caractéristique de la classe. C’est-à-dire, selon la conceptualisation scolastique, par l’adjonction de différences spécifiques. Cependant, il ne s’agit pas de principes abstraits correspondant à des idées platoniciennes, mais de caractères matériels qui apparaissent successivement selon les lois de la nature.

S’il n’existait que cette tendance à réaliser le plan de la nature, les êtres vivants s’ordonneraient d’une manière homogène, régulière et linéaire, selon cette distribution générale. Cela n’est évidemment pas le cas, et la cause en est le deuxième facteur de la théorie de Lamarck. En effet, les conditions de vie des êtres vivants les font dévier de la direction uniforme qu’ils suivraient s’ils n’étaient tenus que par le plan de la nature.

Mais une cause étrangère à celle-ci, cause accidentelle et variable, a traversé çà et là l’exécution de ce plan, sans néanmoins le détruire, comme je vais le prouver. Cette cause effectivement, a donné lieu, soit aux lacunes réelles de la série, soit aux rameaux finis qui en proviennent dans divers points et en altèrent la simplicité, soit enfin aux anomalies qu’on observe parmi les systèmes d’organes particuliers des différentes organisations… J’ai montré dans ma Philosophie zoologique que cette seconde cause résidait dans les circonstances où se sont trouvés les différents animaux.[34] Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, cité par J.-P. Aron dans la présentation de la Philosophie zoologique, op. cit., p. 24.

Lamarck parle de cause accidentelle. Les conditions de vie, le climat, la géographie, etc. sont effectivement imprévisibles, aléatoires. Elles vont donc « brouiller » le plan de la nature en créant toutes sortes de déviations dans la structure des animaux, produisant ainsi toutes les espèces divergentes et variables au sein des grandes masses. Ce qui est aléatoire ici, c’est le fait qu’un animal se trouve dans des circonstances données plutôt que d’autres. La manière qu’ont ces circonstances d’agir sur la structure des animaux est, elle, déterministe et correspond au modèle instructif que nous avons présenté en commençant. Si l’échelle des êtres était du ressort de la distribution générale, c’est à la classification qu’il revient de distinguer les espèces produites par l’influence des circonstances. La première était objective, cette dernière est arbitraire.

Le but, au contraire, d’une classification des animaux est de fournir, à l’aide de lignes de séparation tracées de distance en distance dans la série générale de ces êtres, des points de repos à notre imagination, afin que nous puissions plus aisément reconnaître chaque race déjà observée […]. Ce moyen supplée à notre faiblesse […] mais j’ai déjà montré qu’il est un produit de l’art et que, malgré les apparences contraires, il ne tient réellement rien de la nature.[35] Lamarck, Philosophie zoologique, op. cit., pp. 117-118.

À la dualité échelle des êtres/influence des circonstances, correspond donc une dualité méthodologique, distribution générale/classification. D’un côté quelques thèmes généraux qui sont en fait des structures invariantes identifiables par des différences spécifiques et de l’autre toutes les déclinaisons accidentelles de ces thèmes que constituent les espèces. Finalement, on retrouve encore ici les dualités essence/existence et différences spécifiques/accidentelles, caractéristiques du réalisme, sauf qu’elles ont été déplacées à un niveau supérieur. Elles sont passées du niveau espèce/individu au niveau classe/espèce.

On sait aujourd’hui que la théorie de Lamarck est fausse. L’analyse de son contenu métaphysique en explique la cause profonde. Qu’est-ce qu’en effet que cette échelle des êtres, sinon le modèle de la création déguisé sous une apparence matérialiste ? En effet, elle se déploie entièrement selon l’instruction spécifique mise dans la nature au moment de la création. À l’époque où le récit de la Genèse a été élaboré, les machines n’existaient pas, Dieu devait donc mettre la main à la pâte tous les jours en rajoutant lui-même de la différence spécifique. Au dix-neuvième siècle, Dieu n’a plus besoin que de mettre en route un mécanisme et de le laisser s’accomplir.

XI. – Les espèces ne sont pas le produit de l’évolution, elles font l’évolution

Darwin a fait ce que Buffon, Lamarck, ou aucun autre de ses précurseurs n’avaient fait. Il a rejeté sans ambiguïté la notion de spécificité au profit de la variation, érigée en propriété fondamentale des êtres vivants. Voici les premières lignes de L’Origine des espèces : « Quand on compare les individus appartenant à la même variété, ou à la même sous-variété de nos plantes cultivées depuis le plus longtemps, et de nos animaux domestiques les plus anciens […][36]Darwin, L’Origine des espèces, Paris, Maspero, 1980, p. 7.. »

Darwin porte d’emblée son attention sur les individus, qu’il va comparer pour mettre en évidence leurs variations infinies. En effet, pour lui la seule réalité se situe à ce niveau. Dans les lignes qui suivent il analyse les causes de cette variabilité.

[…] nous devons nous rappeler, dis-je, qu’il y a deux facteurs : la nature de l’organisme et la nature des conditions. Le premier de ces facteurs semble être de beaucoup le plus important, car, autant toutefois que nous pouvons en juger, des variations presque semblables se produisent quelquefois dans des conditions différentes ; et, d’autre part, des variations différentes se produisent dans des conditions qui paraissent presque uniformes. Les effets sur la descendance sont définis ou indéfinis. On peut les considérer comme définis quand tous, ou presque tous les descendants d’individus soumis à certaines conditions pendant plusieurs générations, se modifient de la même manière […] Le changement des conditions produit beaucoup plus souvent une variabilité indéfinie qu’une variabilité définie, et la première a probablement joué un rôle beaucoup plus important que la seconde dans la formation de nos races domestiques. Cette variabilité indéfinie se traduit par d’innombrables petites particularités qui distinguent les individus d’une même espèce, particularité que l’on ne peut attribuer, en vertu de l’hérédité, ni au père, ni à la mère ni à un ancêtre plus éloigné.[37] Ibid., p. 8.

Lorsque Darwin a produit sa théorie, les lois de l’hérédité et de la reproduction étaient encore très peu connues. Pour expliquer les variations individuelles, il fait appel à plusieurs mécanismes. L’influence directe du milieu par l’usage ou le non-usage des organes, comme Lamarck, mais également ce qu’il appelle la variabilité indéfinie ou flottante, c’est-à-dire aléatoire. Ce qui se dessine dans le passage cité, c’est justement, d’une part une déconnexion de la variabilité vis-à-vis de l’influence directe du milieu, et d’autre part, la notion de variation indéfinie qui préfigure ce qu’on appelle aujourd’hui une mutation. Darwin privilégie cette variabilité indéfinie dont le résultat est la production de différences individuelles.

Buffon parlait encore de prototype général sur lequel chaque individu est modelé, et pour Lamarck, il existait de grands types correspondant aux grandes classes de l’échelle des êtres. Chez Darwin l’attention apportée aux différences conduit à reconnaître qu’il n’existe pas de modèle, de noyau structurel invariant, de différence spécifique correspondant à des caractères importants qui ne varieraient jamais.

On peut donner le nom de différences inviduelles aux différences nombreuses et légères qui se présentent chez les descendants des mêmes parents […] nul ne peut supposer que tous les individus de la même espèce soient coulés dans le même moule.[38] Ibid., p. 47.

Il est bon de se rappeler que les naturalistes à système aiment fort peu à admettre que les caractères importants peuvent varier.[39] Ibid.

[…] les auteurs tournent souvent dans un cercle vicieux, quand ils soutiennent que les organes importants ne varient jamais ; ces mêmes auteurs, en effet, et il faut dire que quelques-uns l’ont franchement admis, ne considèrent comme importants que les organes qui ne varient pas. Il va sans dire que, si l’on raisonne ainsi, on ne pourra jamais citer d’exemple de la variation d’un organe important ; mais, si l’on se place à tout autre point de vue, on pourra certainement citer de nombreux exemples de ces variations.[40] Ibid., p. 48.

Dans ces dernières lignes, Darwin évoque deux points de vue théoriques opposés. Il y a, d’une part, le point de vue fixiste traditionnel qui, nous l’avons vu, relève de la tradition réaliste du Moyen Âge et, d’autre part, le point de vue évolutionniste qu’il développe, qui pointe les variations individuelles au détriment des espèces. Continuant son analyse, Darwin en vient à étudier les espèces douteuses. Ce sont les cas où il est difficile de dire si l’on a affaire à une variété où à une espèce véritable. Il en arrive à cette conclusion :

On comprendra, d’après ces remarques, que, selon moi, on a, dans un but de commodité, appliqué arbitrairement le terme espèce à certains individus qui se ressemblent de très près, et que ce terme ne diffère pas essentiellement du terme variété, donné à des formes moins distinctes et plus variables. Il faut ajouter, d’ailleurs, que le terme variété, comparativement à de simples différences individuelles, est aussi appliqué arbitrairement dans un but de commodité.[41] Ibid., p. 58.

Il s’agit bien ici d’un nominalisme proclamé haut et fort.

En résumé, on ne peut distinguer les variété des espèces que : 1) par la découverte de chaînons intermédiaires ; 2) par une certaine somme peu définie de différences qui existent entre les unes et les autres. En effet, si deux formes diffèrent très peu, on les classe ordinairement comme variétés, bien qu’on ne puisse pas directement les relier entre elles ; mais on ne saurait définir la somme des différences nécessaires pour donner à deux formes le rang d’espèce.[42] Ibid., p. 64.

Au final, la notion de spécificité est inquantifiable et ne peut être définie que d’une manière approximative. Cette remarque est capitale car, nous l’avons vu, la rupture entre la métaphysique d’Aristote et la science moderne a correspondu précisément au passage de la définition qualitative des objets par des différences spécifiques inquantifiables, à l’étude des phénomènes par la mesure des paramètres qui les déterminent. Sans en avoir l’air, Darwin saute ici le pas, et abandonne cette métaphysique.

Darwin, évidemment, n’a pas fait qu’énoncer des propositions théoriques. Il les a étayées avec de nombreux exemples de variations de caractères entre variétés d’une même espèce. Mais son point de vue n’est pas réductible, et ne découle pas spontanément de ces données. En effet, nous avons déjà indiqué que ces variations étaient largement connues au XVIIIe siècle, et de plus, des auteurs postérieurs à Darwin, y compris les néo-darwiniens comme Ernst Mayr, que nous avons déjà cité, ont renoué avec une vision réaliste de l’espèce, malgré la connaissance qu’ils avaient de ces données.

Il ne reste plus chez Darwin, comme c’était le cas chez Buffon et Lamarck, d’éléments relevant d’une vision fixiste et réaliste de l’espèce. Son rejet sans concession de la notion de spécificité le conduit, au contraire, à consacrer un chapitre entier (chapitre 9) à l’analyse de la stérilité des hybrides issus des croisements entre espèces, pour rejeter l’idée très répandue suivant laquelle l’espèce correspondrait à une communauté d’individus isolée des autres espèces par une barrière reproductive. Cette définition qui avait été déjà proposée par Buffon a été réintroduite récemment par Ernst Mayr, sous le nom de définition biologique de l’espèce.

Ces lois singulières et complexes indiquent-elles que les croisements entre espèces ont été frappés de stérilité uniquement pour que les formes organiques ne puissent pas se confondre dans la nature ? Je ne le crois pas […] la stérilité […] est simplement une conséquence dépendant de différences inconnues qui affectent leur système reproducteur […] la stérilité est une conséquence […], et n’est pas une propriété dont les espèces ont été spécialement douées […]. Ce n’est pas la sélection naturelle qui a amené la stérilité des premiers croisements et celle de leur produit hybride.[43] Ibid., p. 328.

Les barrières reproductives ne sont pas la cause de la spéciation mais sa conséquence. À force de diverger, du fait des variations continues, certains individus sont devenus trop différents pour pouvoir se croiser. Le déséquilibre est trop grand pour que les hybrides soient viables. Dans ce chapitre Darwin montre d’ailleurs qu’il s’agit d’une conséquence relative qui n’est pas toujours vraie.

En fait, le nominalisme n’est chez Darwin que transitoire, de la même manière que le nominalisme d’Ockham n’avait fait que préparer l’avènement de la science. Après avoir détruit la conception réaliste de l’espèce, il en vient logiquement à proposer une autre définition, sur la base de son point de vue évolutionniste.

Une énonciation comme celle de Linné, qui est restée célèbre, et que nous rencontrons souvent sous une forme plus ou moins dissimulée, c’est-à-dire que les caractères ne font pas le genre, mais que c’est le genre qui donne les caractères, semble impliquer qu’il y a dans nos classifications quelque chose de plus qu’une simple ressemblance. Je crois qu’il en est ainsi et que le lien que nous révèlent partiellement nos classifications, lien dissimulé comme il l’est par divers degrés de modifications, n’est autre que la communauté de descendance, la seule cause connue de la similitude des êtres organisés.[44] Ibid., p. 489.

Oui, la classification a bien une signification. Mais ce n’est pas l’expression statique de la création et du dessein divin. Ce qu’elle reflète, c’est le lien généalogique de tous les êtres vivants, donc l’évolution. L’espèce est pour Darwin un ensemble d’individus qui ont un ancêtre commun, sans référence à une identité de structure. La descendance s’accompagnant toujours de modifications, la ressemblance plus ou moins forte de deux individus est une conséquence d’un lien de parenté plus ou moins fort.

Toutes les règles, toutes les difficultés, tous les moyens de classification qui précèdent s’expliquent, à moins que je ne me trompe étrangement, en admettant que le système naturel a pour base la descendance avec modifications, et que les caractères regardés par les naturalistes comme indiquant des affinités réelles entre deux ou plusieurs espèces sont ceux qu’elles doivent par hérédité à un parent commun. Toute classification vraie est donc généalogique ; la communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont, sans en avoir conscience, toujours recherché, sous prétexte de découvrir soit quelque plan inconnu de création, soit d’énoncer des propositions générales, ou de réunir des choses semblables et de séparer des choses différentes.[45] Ibid., p. 495.

Cette définition est reprise au chapitre final : le système naturel est un arrangement généalogique, où les degrés de différence sont désignés par les termes variétés, espèces, genres, famille, etc.[46] Ibid., p. 563.

Il est important d’en bien mesurer le contenu. Il n’est pas exagéré de redire qu’il s’agit d’une révolution analogue à la révolution copernicienne en physique. Répétant en biologie ce qu’Ockham avait fait cinq siècles auparavant, Darwin abandonne les entités idéales qui hantaient ses précurseurs, pour regarder les individus réels. En effet, cette définition ne traduit plus une propriété immuable des espèces, telle que la possession d’une structure caractéristique (différence spécifique) ou le fait de ne pouvoir se croiser avec les membres d’une autre espèce, mais le mécanisme de l’évolution lui-même, c’est-à-dire la variation qui est à sa base. La définition de Darwin ne dit pas ce que les espèces sont mais ce qu’elles font. L’espèce n’est pas une entité statique, elle est mouvement. C’est en ce sens qu’il y a passage à la science, d’une philosophie de l’être à une philosophie du mouvement, de l’idéalisme au matérialisme.

Cette définition est coextensive et inséparable de la théorie de la sélection naturelle. En effet, ce qu’a fait Darwin, c’est retourner la chaîne causale. Avant la théorie de l’évolution, par exemple pour un fixiste comme Linné, la question était : pourquoi y-a-t-il des êtres différents ? La réponse initiale fut la volonté créatrice de Dieu, qui par des actes spécifiques différents pouvait créer autant d’êtres

qu’il voulait. Avec Darwin cette question n’a plus de sens puisque la variation indéfinie est reconnue comme la propriété fondamentale des êtres. Au contraire, elle est retournée, car ce qu’il faut se demander c’est plutôt : si la variation indéfinie est la base ce qui se passe dans la nature, pourquoi y a-t-il de l’identique, de l’homogénéité, pourquoi ne baignons nous pas dans un flou absolu créé par le continuum de toutes les formes variant à l’infini ? La réponse c’est précisément la sélection, qui laisse certaines formes se multiplier plutôt que d’autres, créant ainsi des différenciations repérables parmi les êtres vivants.

XII. – Génotype et phénotype

Jusqu’à présent nous avons retracé l’histoire de la théorie de l’évolution, la phylogénèse, pour en comprendre les fondements. Nous allons maintenant aborder l’ontogenèse, la genèse d’un être individuel par la multiplication et la différenciation des cellules embryonaires.

Dans le cadre de la génétique, l’ontogenèse c’est aussi la réalisation d’un phénotype à partir d’un génotype. Ces deux concepts ont été introduits au début du siècle par Wilhem Johannsen (1857-1927) :

L’aspect extérieur, le phénotype, est la résultante de nombreux caractères distinctifs qui se rapportent à des structures morphologiques et à des fonctions physiologiques. La réalisation de chacun de ces caractères résulte de l’interaction du milieu et de facteurs héréditaires (les gènes). Alors que les conditions créées par le milieu sont en général variables et peuvent entraîner des modifications limitées du phénotype, les gènes sont permanents, c.a.d. qu’ils sont transmis sans être modifiés de génération en génération. Ils transmettent donc une information héréditaire. La clef de celle-ci se trouve dans la structure chimique des molécules qui sont le support du matériel génétique. L’ensemble de ces gènes est appelé génotype. Les expériences cytologiques et génétiques montrent que les gènes qui répondent aux lois de Mendel se trouvent dans l’ADN des chromosomes.[47] Günther Vogel et Hartmut Angermann, Atlas de la Biologie, Paris, Livre de poche, 1994, p. 443.

Le phénotype d’un individu est donc la résultante de deux facteurs : le génotype correspondant à l’ensemble des gènes, et l’influence variable des circonstances du milieu dans lequel l’individu se développe. Nous allons voir que cette dualité reproduit les dualités essence/existence et caractères spécifiques/accidentels de la métaphysique de l’arbre de Porphyre.

XIII. – La biologie redécouvre l’être parfait de Parménide

La spécificité est également un concept central en biologie et plus particulièrement en biologie-génétique moléculaire. Cette notion va de pair avec celle d’information (ou instruction), indispensable à la réalisation du programme génétique contenu dans le génotype. Il est rare de trouver un article qui ne fasse pas référence à la spécificité. Ainsi, par exemple, sont fréquemment évoquées : l’information spécifique qui oriente la différenciation d’une cellule, celle qui dirige une molécule vers un endroit particulier de la cellule, ou celle, contenue dans une séquence d’acides aminés, qui permet le repliement d’une protéine et son activité. Le champ d’application de cette notion est donc extrêmement large et permet d’expliquer des phénomènes très variés. Elle est, de fait, au cœur de la théorie de la biologie moléculaire (Kupiec et Sonigo, 1997).

L’information spécifique correspond, physiquement, à une reconnaissance et une interaction entre deux molécules. Dans sa compréhension habituelle, ce mécanisme de reconnaissance moléculaire ne laisse aucune place à la variabilité à cause du caractère univoque de cette reconnaissance entre deux molécules. Il est utile de revenir à la formalisation énoncée par Jacques Monod (1910-1976) :

La formation du complexe stéréospécifique [..] peut donc être considérée comme remplissant à la fois deux fonctions :

1. le choix exclusif d’un substrat, déterminé par sa structure stérique ;

2. la présentation du substrat selon une orientation précise qui limite et spécifie l’effet catalytique des groupes inducteurs.

La notion de complexe stéréospécifique non-covalent ne s’applique pas seulement aux enzymes ni même seulement, comme on le verra, aux protéines. Elle est d’une importance centrale pour l’interprétation de tous les phénomènes de choix, de discrimination élective, qui caractérisent les êtres vivants.

En ce qui concerne les phénomènes de différenciation cellulaire, Jacques Monod ajoute :

Il n’en reste pas moins que la construction d’un tissu ou la différenciation d’un organe, phénomènes macroscopiques, doivent être considérés comme la résultante intégrée d’interactions microscopiques multiples dues à des protéines, et reposant sur leurs propriétés de reconnaissance stéréospécifique.[48]Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, Paris, Seuil (Point Science), 1970, p. 80 et p. 118. Cette citation, isolée de son contexte, représente ce qu’on pourrait appeler le réductionnisme … Voir plus

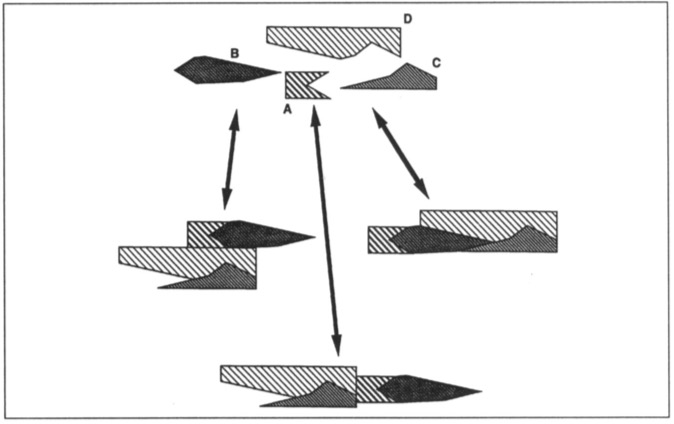

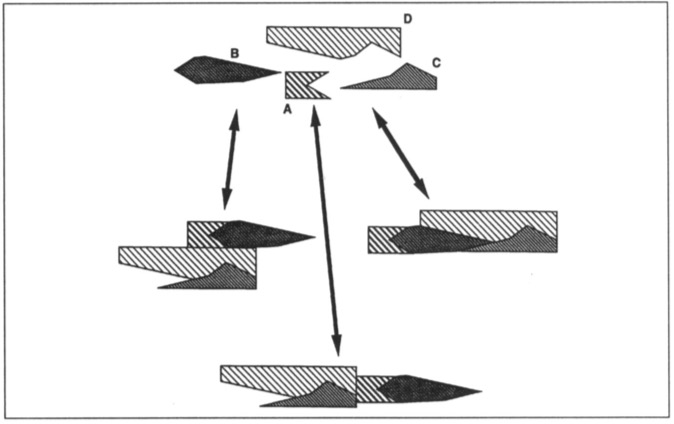

Ainsi, les molécules du vivant se reconnaissent et interagissent selon un système spécifique clé-serrure pour constituer les organismes. Illustrons la spécificité par un exemple, le plus simple possible. Les molécules A et B se reconnaissent grâce à leur complémentarité stérique, à l’exclusion de C et D. De même C et D se reconnaissent à l’exclusion de A et B. Si l’on met en présence ces molécules, on aura toujours formation d’une structure A-B et d’une structure C-D. Ces deux structures pouvant s’associer à leur tour grâce à leur complémentarité. La genèse de la structure A-B-C-D est un phénomène totalement déterminé par les relations spécifiques de ces molécules et ne laisse aucune place au hasard (Figure 2). Nous pouvons maintenant comprendre en quoi consiste le paradigme réductionniste de la biologie moléculaire. L’intégration de toutes les interactions moléculaires permet la genèse des organismes en allant du gène jusqu’à l’organisme entier. On peut résumer les étapes successives de ce processus (Figure 3).

Figure 2 : Spécificité : une seule structure possible à partir d’un ensemble de molécules.

Figure 3 : Réductionnisme.

- Les gènes guident la synthèse des protéines.

- Les interactions spécifiques entre ces protéines forment des ensembles de molécules, aboutissant à la fabrication des différents constituants des cellules.

- Ces constituants s’associent et forment les cellules.

- Les cellules forment les tissus et les organes.

- L’organisation des tissus et des organes forme l’organisme entier.

Dans ce processus de morphogenèse, ce sont les relations de spécificité entre les composants du système d’un niveau inférieur qui permettent l’organisation du niveau supérieur. Comme le dit Jacques Monod : « À chacune de ces étapes des structures d’ordre supérieur et des fonctions nouvelles apparaissent qui, résultant des interactions spontanées entre produits de l’étape précédente, révèlent, comme dans un feu d’artifice à plusieurs étages, les potentialités latentes des niveaux antérieurs. »[49] Ibid., p. 126.

Il s’agit d’un processus unidirectionnel. On va du plus petit vers le plus gros en emboîtant les pièces progressivement, comme dans un jeu de construction. Du fait du caractère spécifique de chaque interaction, à un ensemble d’interactions moléculaires ne correspond qu’une seule structure. L’ordre au niveau cellulaire reflète donc directement et mécaniquement l’ordre au niveau moléculaire. François Jacob appelle chacun de ces niveaux un intégron : « Chacune de ces unités constituées par l’intégration de sous-unités peut être désignée par le terme général d’intégron. Un intégron se forme par l’assemblage d’intégrons de niveau inférieur; il participe à la construction d’un intégron de niveau supérieur. »[50] François Jacob, La logique du vivant, Paris, Gallimard, 1970, p. 323.

On retrouve ici une analogie profonde entre la métaphysique d’Aristote et la génétique. Ces deux théories fonctionnent de la même manière, en s’appuyant sur des concepts identiques. La dualité génotype/phénotype (essence/existence) est la conséquence de l’ontogenèse. Elle se réalise par l’intermédiaire d’un programme (forme, essence), en s’appuyant sur la propriété de spécificité des molécules (différence spécifique) et elle est « perturbée » par les circonstances variables du milieu (différence accidentelle). D’ailleurs, si l’on compare le schéma réductionniste à l’arbre de Porphyre, la ressemblance entre les deux modèles est manifeste. Mis à part le sens de la flèche, ils sont rigoureusement identiques. Dans un cas comme dans l’autre, l’ontogenèse se fait par ajout progressif de spécificité. Dans l’arbre de Porphyre on va du plus général vers le plus particulier en rajoutant, à chaque stade, une différence spécifique. Puisqu’on est dans le cadre d’une philosophie idéaliste, cette addition se fait selon un mode immatériel, par la simple volonté divine. Dans le modèle de la biologie réductionniste, on va en sens inverse, en remontant du plus petit (molécule – génotype) vers le plus gros (l’être vivant – phénotype) et le principe de cette organisation spontanée de la matière, ce « feu d’artifice à plusieurs étages », c’est le déploiement progressif des caractères spécifiques codés dans le programme génétique. Comme pour la métaphysique, deux entités biologiques diffèrent par une différence spécifique, sauf qu’au lieu d’être un principe abstrait, elle est portée par les molécules. La différence entre deux cellules, par exemple, c’est que l’une possède une ou plusieurs molécules spécifiques que ne possède pas l’autre. On est à nouveau ici dans le règne du tout ou rien, de la différence purement qualitative.

Que ce modèle s’ancre dans la matière ne change rien à l’analogie fonctionnelle avec l’arbre de Porphyre. D’ailleurs Aristote avait hésité et s’était également demandé s’il fallait aller du plus gros au plus petit ou l’inverse, avant d’opter pour le modèle descendant.

À y regarder de plus près, nous retrouvons pour l’ontogenèse vue par la biologie moléculaire, une théorie similaire au créationnisme de Lamarck. Dans un cas l’instruction spécifique, donnée au départ, se déploie pour former l’échelle des êtres et dans l’autre cas elle forme l’échelle des différents niveaux d’organisation de la matière vivante. D’ailleurs, pour Lamarck lui-même, la tendance à la complexification produisait aussi bien l’échelle des êtres que le développement embryonaire.